Шестерня пятой передачи завод

Когда слышишь про шестерню пятой передачи, первое, что приходит в голову — обычная поковка с зубьями. Но те, кто реально сталкивался с подбором или производством, знают: здесь каждая сотая миллиметра в зацеплении или термообработке может стоить ресурса всей КПП. Многие до сих пор путают шумообразование с вибрацией, списывая проблемы на балансировку, хотя корень часто в геометрии зуба.

Почему пятая передать — это не просто ?экономичный режим?

Начну с того, что шестерня пятой передачи в большинстве МКПП — косозубая, и угол наклона зуба тут не случайность. Видел как-то на одном из старых производств попытку сделать прямой зуб — дескать, проще в изготовлении. Результат? Постоянный гул на трассе, хотя динамика вроде держалась. Потом разобрались — КПД упал на 3-4%, плюс износ синхронизатора ускорился.

У ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность в каталоге на cqyw.ru заметил интересный момент: для грузовых малых серий они сразу закладывают разный материал для ведущей и ведомой шестерни. Это не просто маркетинг — если ведомую делать такой же твёрдой, как ведущую, зацепление становится ?жестким?, и потом водители жалуются на рывки при переключении.

Кстати, про термообработку. Цементация против закалки ТВЧ — это отдельная история. Для пятой передачи, которая большую часть времени крутится без серьёзной нагрузки, перекалённая поверхность зуба только вредит. Была партия от одного поставщика — вроде бы по твердометру всё в норме, а при обкатке на стенде микротрещины пошли. Оказалось, пересушили после закалки.

Заводские допуски и чем они оборачиваются в реале

Допуск на межосевое расстояние — это не просто цифра в чертеже. Если его зажать сильнее ГОСТа, при тепловом расширении коробки летом шестерни закусывают. Особенно критично для длинных пробегов. Помню, на заводе в Уфе как-то попробовали сделать ±0.01 мм вместо стандартных ±0.02 — через 20 тыс. км начались обращения по скрежету при переходе на пятую.

Шлифовка зубьев после термообработки — отдельная тема. Если шлифовальный круг подобран не под тот материал, на поверхности остаются микроподжоги. Они не видны глазу, но под нагрузкой становятся очагами выкрашивания. У нас как-то была партия от субпоставщика — вроде бы всё ровно, а на стенде через 50 циклов началось выкрашивание по пятну контакта.

По опыту, многие недооценивают роль финишной притирки. Это не ?косметика?, а способ снять внутренние напряжения после шлифовки. На cqyw.ru в описании процессов у ООО Чунцин Босайт видел упоминание притирки абразивной пастой — правильный подход, особенно для передач, которые будут работать в условиях перепадов температур.

С чем обычно сталкиваются при замене шестерни пятой передачи

Самая частая ошибка — не проверить зазор в подшипнике первичного вала перед установкой новой шестерни. Кажется, мелочь? Но если зазор больше нормы, вибрация передаётся на зубья, и через 10-15 тыс. км появляется характерный вой на высоких оборотах. Причём водители часто грешат на дифференциал, хотя проблема в передней части КПП.

Ещё момент — посадка шестерни на вал. Прессовая посадка кажется надёжной, но если не контролировать нагрев детали при напрессовке, может ?повести? посадочное место. Был случай с одним сервисом — мастер использовал газовую горелку вместо индукционного нагревателя, в результате шестерня встала с перекосом в 0.05 мм. Хватило на 800 км.

По материалам: для вторичного рынка часто предлагают шестерни из 40Х, но для постоянной работы на трассе лучше искать 20ХН3А — хоть и дороже, но ресурс выше в 1.5-2 раза. В том же Чунцин Босайт для своих комплектов используют как раз легированную сталь, что видно по маркировке на торце — мелочь, но говорит о понимании нагрузки.

Как оценить качество без сложного оборудования

Простейший способ — посмотреть на поверхность зуба под углом. Если видна матовость равномерная, без пятен — вероятно, термообработка прошла нормально. Блестящие полосы вдоль зуба? Скорее всего, перешлифовали, сняли упрочнённый слой.

Ещё проверяю посадочное место под подшипник — если есть следы доводки вручную, это может означать, что деталь правили после деформации при закалке. Не всегда критично, но для ответственных узлов лучше поискать другого поставщика.

На сайте cqyw.ru обратил внимание, что у них для каждой партии указывают номер плавки стали — это хороший признак. Значит, можно отследить историю если что. Мелкие производители обычно этим пренебрегают, а потом не могут объяснить, почему в одной партии шестерни ходят по 200 тыс., а в другой — сыпятся через 50.

Что чаще всего упускают в проектировании

Модуль зуба — многие пытаются увеличить, думая о прочности. Но для пятой передачи важнее плавность хода, поэтому иногда лучше уменьшить модуль, но добавить угол наклона. Правда, тогда сложнее с обработкой — нужны станки с ЧПУ высокого класса.

Профильная модификация зуба — тема отдельная. Если её не делать, контакт получается краевой, и под нагрузкой пятно контакта уходит к вершине. Видел такие шестерни после 30 тыс. км — выработка неравномерная, с смещением к внешнему диаметру.

В описании продукции на cqyw.ru заметил, что для мотоциклетных КПП они используют иной профиль зуба compared to автомобильных — и это правильно. На малых диаметрах и высоких оборотах геометрия должна быть другой, иначе шумность зашкаливает.

Практические наблюдения по работе с разными производителями

Сравнивал как-то шестерни от трёх поставщиков: отечественный завод, ООО Чунцин Босайт и польская фирма. Интересно, что у всех разный подход к чистоте поверхности после шлифовки. У китайских часто чище, но это достигается полировкой, которая иногда скрывает дефекты.

Для грузовых малых серий (до 3.5 т) важнее не твёрдость, а вязкость сердцевины. Был опыт — ставили шестерни с поверхностной твёрдостью 60 HRC, но при ударных нагрузках (резкое включение с пробуксовкой) зуб лопался пополам. Снизили до 56-58 HRC — проблемы ушли.

Из последнего — обратил внимание, что на cqyw.ru теперь указывают не только твёрдость, но и глубину упрочнённого слоя с погрешностью. Это профессионально, потому что при недостаточной глубине слой быстро изнашивается, а при избыточной — зуб становится хрупким. Такие детали обычно идут на сборку КПП для микро-культиваторов — видимо, опыт из смежных отраслей помогает.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Сборка коробки передач тип 186

Сборка коробки передач тип 186 -

Прямозубая шестерня 186

Прямозубая шестерня 186 -

Сборка коробки передач тип 171

Сборка коробки передач тип 171 -

Коническая ведомая шестерня 175

Коническая ведомая шестерня 175 -

Серия 5-ступенчатых редукторов 80

Серия 5-ступенчатых редукторов 80 -

Шестерни для автомобилей и мотоциклов

Шестерни для автомобилей и мотоциклов -

Сцепление с чугунным кожухом для вала Q

Сцепление с чугунным кожухом для вала Q -

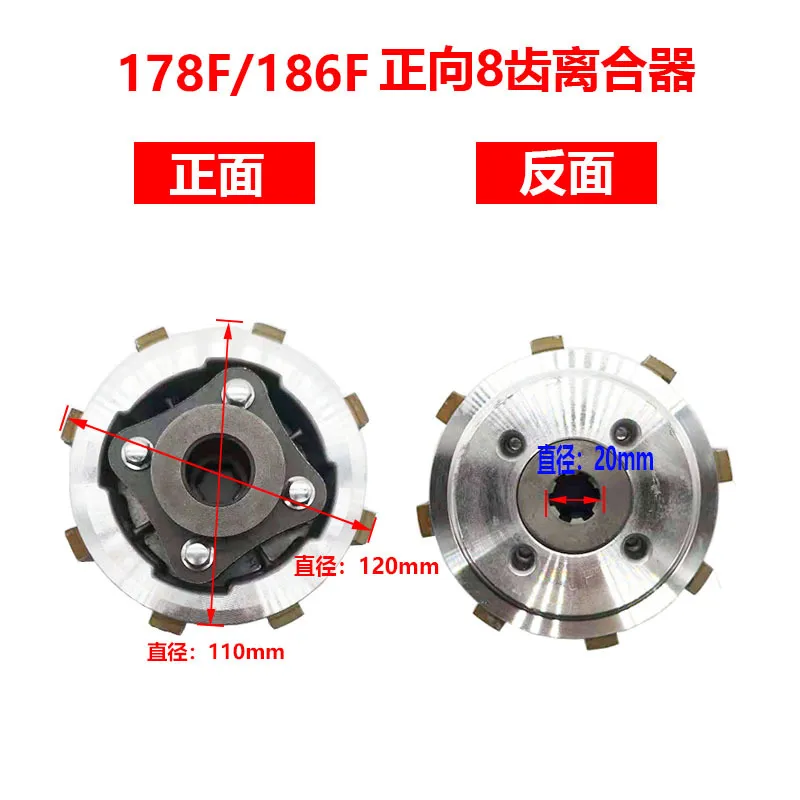

Сцепление с чугунным кожухом 186

Сцепление с чугунным кожухом 186 -

Серия 5-ступенчатых редукторов 171

Серия 5-ступенчатых редукторов 171 -

Сцепление с железным кожухом 150

Сцепление с железным кожухом 150 -

Сборка ходовой коробки тип 186

Сборка ходовой коробки тип 186 -

Сцепление с железным кожухом 186

Сцепление с железным кожухом 186

Связанный поиск

Связанный поиск- Зубчатое колесо типа 171 производитель

- Коробка переключения передач мотоблока цена

- Коробка передач в сборе ваз 2114 цена

- Регулировка сцепления на мотоблоке заводы

- Шестерня пятой передачи в сборе поставщики

- Коробка передач мотоблока мтз 05 производители

- Ведомая шестерня переднего моста поставщики

- Корпус сцепления цена

- Сердечник муфты сцепления основный покупатель

- Шестерня пятой и задней передачи завод