Передаточная вал-шестерня производитель

Когда слышишь ?передаточная вал-шестерня производитель?, многие сразу представляют гигантские заводы с конвейерами, но на деле это часто средние предприятия, где каждый миллиметр профиля зуба выверяется вручную. Вот в ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность, например, я видел, как инженеры годами оттачивали геометрию зацепления для микро-культиваторов — там не столько титановые сплавы, сколько правильный расчёт угла давления.

Ошибки выбора и чем платим за спешку

Помню, в 2018-м один агрохолдинг заказал у нас партию валов-шестерён для комбайнов, но настоял на использовании стали 40Х вместо рекомендованной 20ХН3А. Мотивировали ценой, конечно. Через полсезона начались сколы зубьев — пришлось экстренно менять всю линейку. Сейчас на сайте cqyw.ru мы вынесли отдельный раздел с расчётами нагрузок, где наглядно показываем, почему экономия на материале съедает 70% ресурса.

Кстати, про микро-культиваторы — там вообще отдельная история. Казалось бы, малые нагрузки, но из-за вибраций некорректно подобранный зазор между зубьями приводит к тому, что крепёжные болты срезает за неделю. Приходилось переделывать оснастку под специфичные режимы работы.

Самое сложное — объяснить клиентам, что передаточная вал-шестерня это не просто ?металлический стержень с зубьями?. В мотоциклетных КПП, например, биение вала всего на 0,05 мм уже даёт характерный вой на высоких оборотах. Проверяли на стенде с датчиками SKF — отклонения видны как на ладони.

Технологические нюансы, которые не пишут в учебниках

После закалки ТВЧ шестерни часто ведёт — если не делать правку в горячем состоянии, потом при шлифовке снимаем лишние 0,2 мм и теряем точность профиля. Мы в Чунцин Босайт через три партии брака вывели свой режим: отпуск при 280°C сразу после индукционного нагрева, затем медленное охлаждение в печи с шамотом.

С автомобильными редукторами вообще отдельная головная боль. Для грузовиков нужен твёрдый поверхностный слой, но с вязкой сердцевиной — иначе при ударных нагрузках (например, при трогании с места под нагрузкой) появляются трещины у основания зубьев. Испытали три варианта цементации, пока не подобрали глубину 1,8-2,0 мм с последующей дробеструйной обработкой.

Кстати, про дробеструйку — многие производители экономят на этом этапе, а зря. Остаточные напряжения сжатия после обработки увеличивают усталостную прочность на 25-30%. Проверяли на контактную выносливость по методике НАМИ — разница между обработанными и необработанными образцами критическая.

Практические кейсы из опыта Чунцин Босайт

В 2021 году переделывали трансмиссию для снегохода — заказчик жаловался на преждевременный износ. Оказалось, проблема не в материале шестерни, а в недостаточной жёсткости корпуса редуктора. Пришлось разрабатывать передаточную вал-шестерню с изменённым углом наклона зубьев для компенсации перекоса.

Для мотоциклетной промышленности делали валы с полиамидным покрытием — снижали шумность, но пришлось увеличивать зазоры из-за толщины слоя. Пришлось пересчитывать всю кинематическую схему.

Сейчас на https://www.cqyw.ru можно увидеть наши наработки по гибридным технологиям — например, наплавка бронзой на стальную основу для специфичных применений в судовых редукторах. Технология дорогая, но для некоторых задач незаменимая.

Оборудование и контроль качества

За 15 лет работы понял: можно иметь самые современные станки с ЧПУ, но если нет системы контроля на каждом этапе — брак неизбежен. Мы внедрили трёхступенчатый контроль: после токарной обработки, после зубонарезания и после термообработки. Особенно важен контроль твёрдости по глубине — для этого используем ультразвуковой метод.

На зубофрезерных станках Liebherr удалось добиться стабильности качества 7-й степени точности по ГОСТ 1643-81. Но для этого пришлось пересмотреть всю систему крепления заготовок — использовали гидропласты вместо механических кулачков.

Сейчас тестируем ионно-плазменное напыление нитрида титана — пока дорого, но для гоночных мотоциклов уже есть заказы. Износ снижается в 3-4 раза, но пока не отработана технология нанесения на сложные профили зубьев.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Пытались в 2019 году внедрить производство шестерён методом порошковой металлургии — для серийных автомобильных деталей казалось перспективно. Но для передаточной вал-шестерни с высокими нагрузками не подошло: пористость даже в 2% снижала несущую способность на 40%. Пришлось вернуться к классической ковке с последующей механической обработкой.

Сейчас изучаем аддитивные технологии — но пока для ответственных деталей это скорее эксперименты. Максимум — прототипы для проверки геометрии. Основная проблема — неоднородность структуры металла после печати.

Из реально работающих новшеств — внедрение системы лазерной маркировки каждой детали с занесением в базу данных. Позволяет отслеживать историю производства и оперативно находить причины дефектов если они вдруг появляются.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Серия шестерен 186

Серия шестерен 186 -

Выходной вал с шестигранником 186

Выходной вал с шестигранником 186 -

Сборка ходовой коробки тип 171

Сборка ходовой коробки тип 171 -

Прямозубая шестерня 171

Прямозубая шестерня 171 -

Сборка коробки передач тип 186

Сборка коробки передач тип 186 -

Сборка коробки передач тип 171

Сборка коробки передач тип 171 -

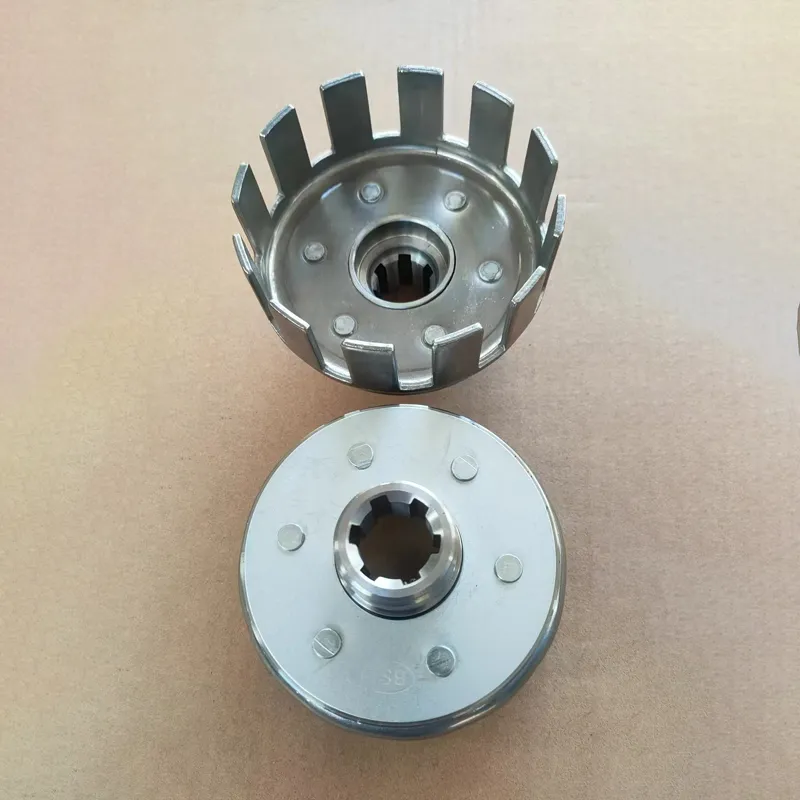

Сцепление модели Hesheng

Сцепление модели Hesheng -

Шестерни для автомобилей и мотоциклов

Шестерни для автомобилей и мотоциклов -

Сцепление с железным кожухом 171

Сцепление с железным кожухом 171 -

Серия 5-ступенчатых редукторов 171

Серия 5-ступенчатых редукторов 171 -

Сборка ходовой коробки тип 186

Сборка ходовой коробки тип 186 -

Шестерни для 5-ступенчатого редуктора 186

Шестерни для 5-ступенчатого редуктора 186

Связанный поиск

Связанный поиск- Зубчатое колесо основный покупатель

- Съемник шестерни пятой передачи производитель

- Коробка передач мотоблока в сборе поставщик

- Коробка передач 135 заводы

- Регулировка сцепления на мотоблоке производитель

- Автоматическое сцепление для мотоблока производитель

- Зубчатое колесо поставщик

- Коробка переключения передач мотоблока основный покупатель

- Ведомая шестерня главной передачи производитель

- Замена шестерен пятой передачи основный покупатель