Зубчатое колесо типа 171 заводы

Когда говорят про зубчатое колесо типа 171, многие сразу представляют себе стандартную шестерёнку для сельхозтехники. Но на практике этот тип — целое семейство модификаций, где даже угол зацепления влияет на ресурс сильнее, чем марка стали. Помню, как на одном из заводов в Чунцине инженеры полгода не могли устранить вибрацию — оказалось, проблема была в разной твёрдости зубьев после закалки.

Конструктивные особенности 171-й серии

Если брать типовой чертёж, то основной признак — это треугольный фланец с посадочными отверстиями под шлицы. Но вот что редко учитывают: при диаметре от 200 мм нужно уже ставить дополнительные рёбра жёсткости, иначе при переменных нагрузках появляются усталостные трещины у основания зубьев.

На заводе ООО Чунцин Босайт как-то пробовали упростить конструкцию — убрали фаски на торцах зубьев. Результат: через 200 моточасов появился характерный вой на высоких оборотах. Пришлось возвращать технологическую операцию шлифовки кромок, хоть это и удорожало производство.

Интересно, что для мотоблочных трансмиссий этот тип колёс часто делают с припуском на износ — до 0.8 мм на сторону. Но для автомобильных КПП такой подход не годится: там нужна точность в пределах 0.05 мм, иначе возникает биение.

Материалы и термообработка

Стандартно идёт сталь 40Х, но для ударных нагрузок лучше 20ХН3А — хоть и дороже, но цементация даёт глубину упрочнения до 2.5 мм. Как-то на заводы поставляли партию с нарушением режима отпуска — зубья крошились после первого же сезона работы.

Заметил интересную деталь: после азотирования поверхность получается слишком гладкой, и масляная плёнка не держится. Приходится дополнительно делать шабрение или — как вариант — использовать фосфатирование. Кстати, этот нюанс не всегда прописывают в ТУ.

Для особо ответственных узлов сейчас пробуют использовать модифицированный чугун ВЧ-60 — но пока идут испытания на износ. Первые результаты обнадёживают: при циклических нагрузках ресурс выше на 15-20%, но стоимость производства пока неприемлема для серийного выпуска.

Проблемы сопряжения с валами

Чаще всего отказы происходят не из-за зубьев, а из-за неправильной посадки на вал. Шлицевое соединение должно иметь зазор 0.02-0.05 мм, но некоторые сборщики по старинке пытаются 'посадить натягом' — потом удивляются, почему клинит трансмиссию.

На cqyw.ru в техдокументации правильно указано требование по соосности — не более 0.03 мм на 100 мм длины. Но в реальности добиться этого сложно: если пресс-форма изношена, даже идеальная обработка не спасает.

Особенно критично для мотокультиваторов — там валы тоньше, и любое смещение приводит к быстрому износу подшипников. Приходится вводить дополнительную операцию притирки после прессования.

Контроль качества на производстве

На ООО Чунцин Босайт Машиностроительная Промышленность внедрили трёхступенчатый контроль: ультразвуковой дефектоскоп, проверка твёрдометром и тестовый прогон на стенде. Но и это не всегда помогает — например, микротрещины после шлифовки часто проявляются только через 50-70 часов работы.

Запомнился случай с партией для экспорта в Казахстан: по паспорту всё идеально, а в полевых условиях зубья лопались как стеклянные. Разборка показала — пережог при закалке, который не фиксировался стандартными методами контроля. Пришлось вводить дополнительный термоанализ.

Сейчас для ответственных заказов используют рентгеноструктурный анализ — дорого, но позволяет увидеть остаточные напряжения в металле. Такое оборудование есть далеко не на всех заводах, но для зубчатое колесо типа 171 это уже становится стандартом.

Перспективы модернизации конструкции

Сейчас экспериментируем с асимметричным профилем зубьев — для реверсивных механизмов это даёт прирост ресурса на 30%. Но есть нюанс: нужны специальные фрезы, которые делают только под заказ.

Для микро-культиваторной техники пробуют делать колёса с полимерным покрытием — снижает шум, но пока не решена проблема теплоотвода. Впрочем, для маломощных агрегатов это перспективное направление.

Если говорить о трендах — скоро придётся переходить на порошковую металлургию для серийного производства. Литые заготовки уже не обеспечивают нужной точности, а механическая обработка становится слишком дорогой. На заводы пока не готовы к такому переходу — нужно менять всё оборудование.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Серия 5-ступенчатых редукторов 171

Серия 5-ступенчатых редукторов 171 -

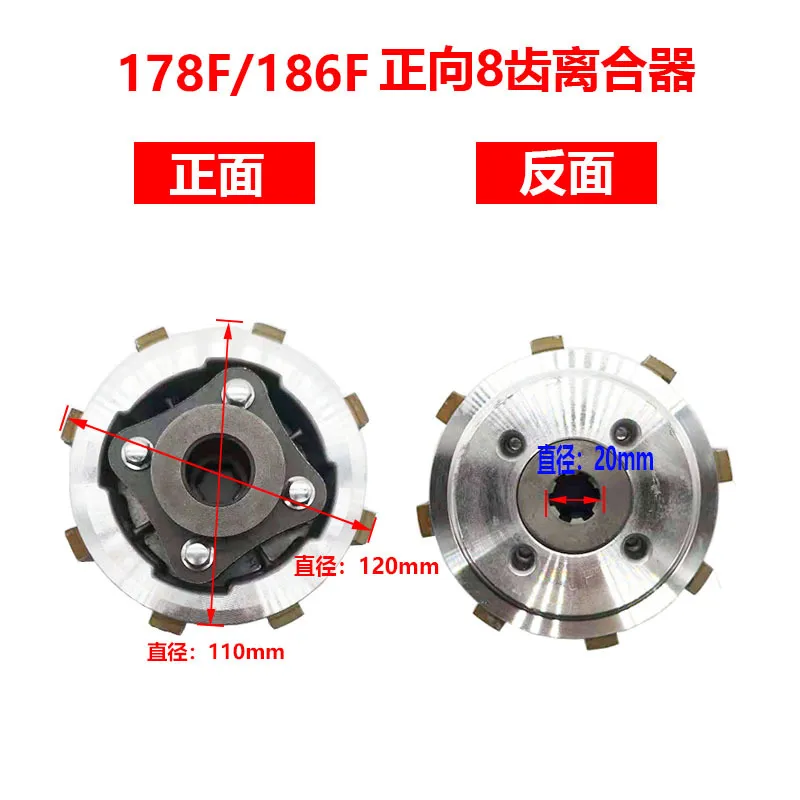

Сборка коробки передач тип 186

Сборка коробки передач тип 186 -

Выходной вал с шестигранником 186

Выходной вал с шестигранником 186 -

Шестерни для автомобилей и мотоциклов

Шестерни для автомобилей и мотоциклов -

Сцепление модели Hesheng

Сцепление модели Hesheng -

Сборка ходовой коробки тип 186

Сборка ходовой коробки тип 186 -

Сцепление с чугунным кожухом 186

Сцепление с чугунным кожухом 186 -

Сцепление с железным кожухом 150

Сцепление с железным кожухом 150 -

Серия 5-ступенчатых редукторов 80

Серия 5-ступенчатых редукторов 80 -

Сцепление с железным кожухом 186

Сцепление с железным кожухом 186 -

Сборка коробки передач тип 171

Сборка коробки передач тип 171 -

Прямозубая шестерня 171

Прямозубая шестерня 171

Связанный поиск

Связанный поиск- Разборка коробки передач мотоблока поставщик

- Шестерня заднего хода (27 зубьев) производитель

- Сцепление в сборе мотоблока поставщик

- Рабочие органы мотоблока производители

- Редуктор с коробкой передач для мотоблока поставщик

- Зубчатое колесо чертеж завод

- Снимаем шестерню пятой передачи поставщик

- Сцепление типа 171 поставщики

- Ведущее колесо зубчатой передачи производитель

- Коробка передач в сборе 72 1700010 производитель